Clôture ce samedi 18 octobre 2025 d’un atelier consultatif de deux jours, marquant une étape décisive dans la promotion d’une gestion plus inclusive et responsable des activités extractives dans la province de la Tshopo. Organisé conjointement par le consortium Centre CARTER, le Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire (CENADEP), et le Centre de Recherche en Finances Publiques et Développement Local (CREFDEL), cet événement a réuni l’écosystème complet des parties prenantes.

Une consultation exhaustive pour un rôle clair

Justin Mobomi, chargé de suivi au CENADEP, a rappelé l’ambition fondamentale de cette rencontre : consulter et aligner les attentes. « Vous verrez que dans la salle, toutes les catégories sont représentées », a-t-il insisté, soulignant la présence des institutions publiques, des services étatiques, du secteur privé, des organisations de la société civile (OSC), des organisations de femmes et de jeunes. L’objectif n’était pas seulement de présenter le projet, mais d’identifier ensemble le rôle que les uns et les autres doivent jouer dans la mise en œuvre concrète sur le terrain.

L’aspiration est claire : permettre aux parties prenantes de suivre l’activité extractive et, de manière cruciale, de surveiller les revenus générés. Ceci est perçu comme le levier essentiel pour que les ressources minières de la Tshopo contribuent effectivement au développement de la province. Pour garantir cette surveillance, un plan de capacitation est prévu, ciblant particulièrement les domaines techniques de l’activité minière. Les organisations seront encouragées à se structurer en consortiums ou synergies pour mieux se positionner lors des futurs appels à propositions de projets, avec l’espoir de décrocher des subventions.

Quelques recommandations pour renforcer la gouvernance minière

Prenant la parole au nom des participants, Alphonse Longongo, président du cadre de concertation de la société civile de la Tshopo est revenu sur les travaux en carrefour et quelques recommandations. “Ce travail a permis aux participants de faire un état de lieu de l’exploitation minière en ce qui concerne d’abord les exploitants, ensuite le travail de la société civile et enfin du gouvernement”. A l’issue de ces travaux, les parties prenantes ont formulées quelques recommandations :

-Au gouvernement, la réhabilitation des infrastructures routières, le renforcement des mécanismes de suivi sur terrain afin de résoudre les conflits fonciers, mettre en application le matériel de procédure de de traçabilité, assainir le climat des affaires et renforcer les capacités des opérateurs miniers et des organisations de la société civiles opérant dans le secteur minier.

-Aux opérateurs économiques, l’applicabilité des textes qui régissent le secteur minier et d’accepter les services attitrés dans les sites miniers.

-Aux partenaires techniques et financiers, il est recommandé de renforcer les capacités des opérateurs miniers et des organisations de la société civile opérant dans les secteurs miniers.

-Aux organisations de la société civile, il est recommandé de vulgariser les textes et les registres de secteurs miniers et d’accompagner les populations riveraines

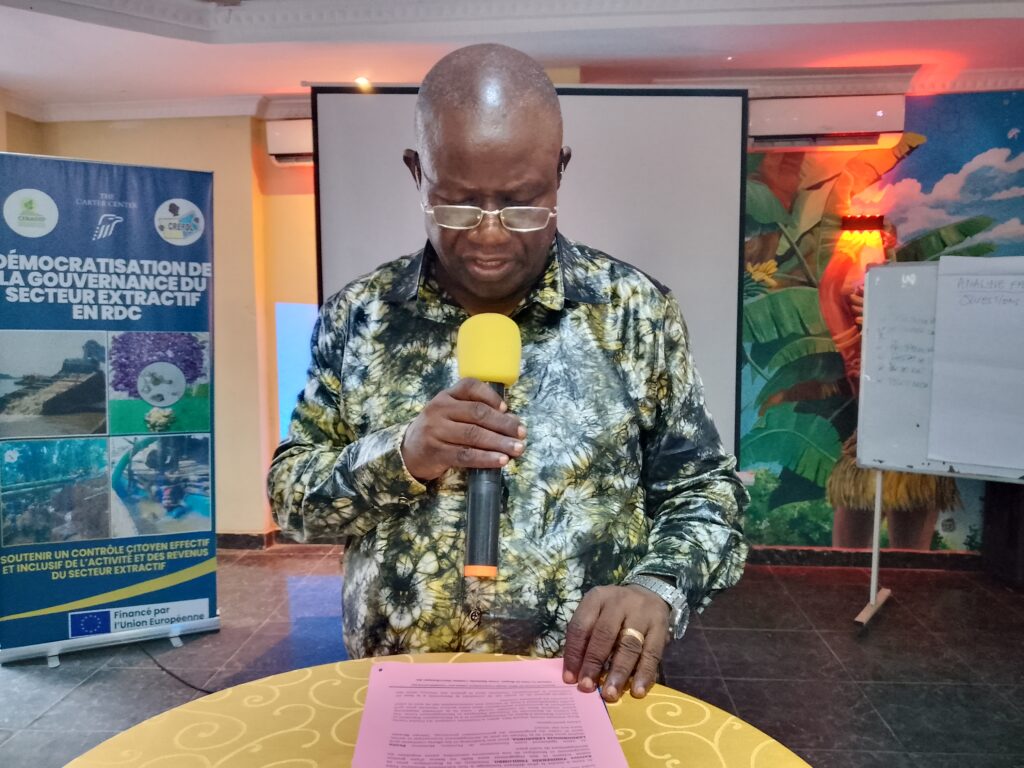

L’engagement du gouvernement provincial pour la redevabilité

Prenant la parole pour la clôture, le Ministre provincial des Mines, Thomas César Mesemo Wa Mesemo, a réaffirmé le contexte crucial de cet atelier : l’impératif d’améliorer la gouvernance participative afin que les bénéfices du secteur minier profitent équitablement à tous, en protégeant les communautés souvent victimes des externalités négatives.

Le Ministre a insisté sur l’impact sociétal du projet : « Il vise en premier lieu les communautés locales et riveraines… Il s’agit de leur redonner une voix, un pouvoir et un droit de regard sur les richesses qui sont extraites de leur terre ». En déclarant que la province de la Tshopo lui ouvre ses portes, il a scellé un engagement fort du gouvernement provincial pour un développement local durable et inclusif .

Les travaux des deux jours ont été salués pour leur richesse. La diversité des voix a permis un diagnostic « sans complaisance » et l’élaboration, via le travail en Carrefour, d’une feuille de route collective. Les participants repartent avec une cartographie claire des défis et des recommandations pragmatiques, assurant que la participation citoyenne ne soit plus une simple formalité, mais un moteur réel du changement dans la gestion des ressources naturelles de la province.

Il est essentiel que cette dynamique de consultation se traduise maintenant par des actions concrètes sur le terrain.

Jerry Lombo